Ferrières-en-Gâtinais

Centre-Val de Loire, Loiret

Église Notre-Dame de Bethléem

On entre dans l’église Notre-Dame de Bethléem par une porte surmontée d’une statue de la Vierge avec l’inscription « Ne insalutata hospite » (N’entrez pas sans saluer l’hôtesse). On raconte que Saint-Pierre avait envoyé des disciples évangéliser la Gaule : Saint-Altin, Saint-Savinien et Saint-Potentien. Arrivés à Noël, ils eurent la vision de la nativité et se seraient écrié « C’est un nouveau Bethléem » et auraient décidé de construire une chapelle. En 451 lors de l’invasion des Huns, presque tous les habitants furent massacrés dans l’église. Réédifiée au XIIe siècle, elle subit de nombreux dommages lors des guerres de religion. Les deux chapelles (début du XVIIe siècle) forment le transept. L’arc triomphal pourrait dater du Xe ou XIe siècle. L’ensemble architectural et ornementale est d’époques différentes. Au fond de l’église, l’abside est dominée par un imposant retable réalisé en 1650.

Abbatiale Saint-Pierre Saint-Paul

Fondée par Clovis, l’abbaye bénédictine de Ferrières a été abbaye royale et papale dès le VIIe siècle. Papale car elle dépendait du pape. Royale, elle était placée sous la juridiction et la protection du roi, les moines ayant la liberté d’élire leur abbé avec son agrément. C’est à l’époque carolingienne que l’abbaye de Ferrières adopte la règle de Saint-Benoît, comme les autres couvents. En 794, Charlemagne y place son ami Alcuin. Sous l’autorité bienveillante de ce fin lettré, un des hommes les plus savants de la cour, Ferrières devient la « Nouvelle Athènes ». Son scriptorium et sa bibliothèque sont parmi les plus prestigieux de l’époque. Les successeurs d’Alcuin sont préoccupés autant de lettres que de spiritualité. Le plus célèbre d’entre eux, Loup Servat, entretenait des relations épistolaires et échangeait de précieux manuscrits avec toutes les grandes abbayes, dans et hors l’empire.

Arènes de Pépin

Cet espace, pris entre deux enceintes, constituait au Moyen-âge un vaste bassin exploitant la chute d’eau latérale de l’étang des Moines, point de départ de la rivière forcée traversant le bourg vers l’aval. La tradition, s’inspirant du récit du moine de Saint-Gall écrit en 884, veut que ce lieu clos ait servi d’arènes pour un combat légendaire du roi Pépin Le Bref, père de Charlemagne. Le roi Pépin, qu’on appelait « Le Bref » car il était petit, y aurait montré sa bravoure en tuant successivement un lion et un taureau qui s’affrontaient. Il sortit de l’arène en disant à ses nobles : « Ne suis-je pas digne d’être votre seigneur? »

Place des Forges

La place des forges était une dépendance de l’abbaye, placée en contrebas de la rivière forcée, créée par les moines. Ce secteur formait un pôle économique à l’extérieur de la clôture du monastère, mais intégré dans l’enceinte urbaine du XVIe siècle. Le moulin, qui actionnait les soufflets de la forge, a conservé l’orifice d’axe de sa roue et sa chaussée surélevée par rapport au lit de la rivière. La maison du maître de forge et les bâtiments artisanaux (reconstruits à la fin du XVIIIe siècle) entourent la place. Une tannerie avec ses hauts séchoirs à peaux bordait jadis la rue Neuve des Forges. L’industrie du fer est à l’origine du nom de Ferrières.

Rue de la Pêcherie

Le nom de cette rue évoque une activité essentielle de l’abbaye : la pisciculture. Les vidanges de l’étang permettaient de récupérer les poissons dans les filets. L’étang alimentait en eau vive les viviers qui fournissaient aux moines une grande part de leur alimentation et de leurs revenus (affermage des droits de pêche). La rivière forcée (ou artificielle), venant de l’étang des Moines, est enjambée par un pont, construit en 1766. Elle est barrée par la chute d’eau d’un ancien moulin à tan, moulin monastique, qui servait à moudre les écorces de chênes, utilisées pour tanner les peaux.

Lavoir des Martinets

Ce lavoir, contrairement à tous ceux qui existent sur la rivière, est mobile. Son plancher, actionné par de lourdes chaînes, peu suivre le niveau des eaux : on pouvait donc y laver en toutes saisons. Vaste, protégé des pluies et du vent d’ouest, il bénéficie d’un courant important et d’une eau profonde qui permettaient de bien rincer son linge. Bien placé, sur le chemin des jardins et des pâturages, il fut un poste d’observation et un lieu d’échanges en tous genres sur la vie du village car toutes les femmes du « haut Ferrières » y venaient, en plus des laveuses professionnelles. Même en 1970, il n’était pas rare de voir des Ferriéroises fidèles aux lieux y terminer leur lessive

Cour du couvent et Grange aux Moines

On accède à la cour du Couvent par la porte Saint-Macé, ancienne porte de l’enceinte abbatiale reconstruite au XVIIIe siècle. La cour actuelle était la cour haute du monastère, reliée à la cour basse (aujourd’hui place des Églises) par un passage voûté à la base du clocher (la porte Saint-Michel). On peut y voir à gauche l’ancienne hôtellerie où les moines accueillaient les voyageurs, et à droite un grand corps de logis et quelques salles, granges et écuries. Au milieu, un puit du XIIIe siècle. A gauche, la façade nord de la chapelle Ste Elisabeth (chapelle des abbés), où l’on peut apercevoir le tombeau de Saint Aldric, abbé de Ferrières, mort en 841. De cette chapelle, on accédait au petit cloître.

Pavillon Louis XIII de la mairie

Le pavillon Louis XIII était construit dans le prolongement des bâtiments conventuels, sur le côté ouest d’une cour carrée « toute environnée de beaux bâtiments, salles, chambres, infirmerie, greniers… ». S’y trouvait aussi la bibliothèque, au premier étage du pavillon. Aujourd’hui, de la cour carrée il reste la rue du Couvent et des bâtiments qui l’entouraient ne demeurent que quelques vestiges : une porte gothique à droite dans un renfoncement. Les maisons basses sur la gauche occupent l’emplacement d’un des côtés du petit cloître, dont la trace, avec les arrachements des voûtes, se voient sur les murs de la chapelle Sainte-Elisabeth, du haut de l’escalier d’honneur du pavillon Louis XIII.

Porte Renaissance

Cette porte Renaissance est tout ce qui reste du logis de l’abbé, démoli à la Révolution. Elle s’ouvre dans le mur et par quelques marches, permet d’accéder à une grande cour, utilisée aujourd’hui comme parking. Elle n’était pas à cet endroit initialement. C’est l’ancienne porte du réfectoire des moines, placée là au XIXe siècle

Espace Saerbeck - berges de la Cléry

Cet espace naturel, proche du centre ville, fut aménagé en 1999 sur l’emplacement de l’ancien étang des moines. Cet étang faisait partie d’un vaste dispositif architectural dont témoigne encore le boulevard de la Brèche et la Grande Bonde, pensé pour éviter l’envahissement des eaux, très fréquent dans cette zone marécageuse ou abondaient sources, fontaines et rivières souterraines. Aujourd’hui lieu de promenade et de détente, l’espace Saerbeck permet de découvrir les berges de la Cléry, l’une des quatre rivières traversant le territoire. Il a été baptisé ainsi afin de témoigner des relations d’amitié qui lient Ferrières à Saerbeck, ville allemande avec laquelle celle-ci est jumelée depuis 1994.

Tour tronquée du Perray

Dans la rue du Perray, sur la droite, se trouve la « maison à la tour tronquée ». Cet édifice, récent (la date de 1793 est gravée sur une pierre de réemploi), était autrefois pourvue d’une tourelle étroite et haute, surmontée d’une espèce de kiosque auquel on accédait par un escalier de fer.

Moulin à Tan

Cet ancien moulin, qui barre par sa chute d’eau le cours de la rivière artificielle, était un moulin monastique, servant à moudre les écorces de chênes utilisées pour tanner les peaux. Ferrières possédait en effet de riches tanneries, quatre selon les Cahiers de doléances produits à l’époque de la Révolution. Les tanneries fonctionnaient toujours au milieu du XIXe siècle, et celle de la rue Neuve des Gorges est même restée en activité jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Croix Sainte Apolline

A l’extrémité du « Champ royal », au débouché de la rue Sainte-Apolline sur la place Saint-Macé, se dresse une croix de pierre du XIIIe siècle. C’était la croix de Bethléem, érigée autrefois sur la place du Marché, à côté du pilori. Elle a été placée au début du XXe siècle là où elle est aujourd’hui, à l’endroit où avait été planté l’Arbre de la Liberté. Elle y a longtemps marqué le terminus de la procession des reliques le lundi de Pentecôte. Cette croix tire son nom actuel de l’édifice qui se trouve derrière elle, à l’angle de la rue Sainte Apolline, et dont la façade montre des vestiges d’une destination ancienne.

Maison des Métiers d'Art

Inaugurée en 2005 et située au cœur du village médiéval, la Maison des Métiers d’Art (Espace Jean-Paul Charié), dispose d’une surface de 300m2 dédiée aux métiers d’art et aux savoir-faire locaux. Tout au long de l’année, elle propose des expositions, des démonstrations, des ateliers et des rencontres avec les artisans et artistes du Gâtinais

La Grande rue et ses galeries

Particulièrement vivante, la Grande Rue est l’une des voies les plus animées du centre-ville de Ferrières. Riche en commerces, cafés et restaurants, elle est par ailleurs un lieu de culture à part entière. Aux abords de la Maison des Métiers d’Art sont en effet installées plusieurs galeries dédiées à la création sous toutes ses formes. Deux d’entre elles, gérées par la très active association « La Rue de l’Art », présentent le travail de peintres, sculpteurs et photographes locaux : la première se trouve au n°5 et la seconde tout en haut de la rue, donnant sur la place Saint-Macé. A l’autre extrémité, rue du Martroi, une boutique de créateurs propose une belle sélection d’objets faits main et de produits locaux.

La sculpture du Forgeron

Réalisée par l’artiste Norbert Daems et inaugurée en 2007, cette œuvre monumentale, intitulée « Le Forgeron », est installée sur le rond-point Saint-Macé, devant la porte du même nom qui mène au centre médiéval. Elle rend hommage à l’histoire de Ferrières. La tradition veut en effet que les forgerons aient été à l’origine de la création de la ville : ils auraient fait bâtir quelques maisons avec celles qui y étaient faites pour la réception des pèlerins venus visiter l’Église de Bethléem. Comme en témoignent plusieurs noms de rues, la forge fut jusqu’au XVIIIe l’une des activités majeures de la ville, connue pour la richesse de ses mines de fer.

Le Cellier des Moines

Ces anciennes caves de l’abbaye sont creusées sous les bâtiments de la première cour, entre le mur d’enceinte et le pavillon Louis XIII. Ce sont deux vastes salles voûtées, séparées par une rangée de piliers massifs sur lesquelles s’ouvrent des caves plus petites. Dans son état actuel, le cellier date vraisemblablement du XIIe ou XIIIe siècle. La travée ouest pourrait être antérieure.

Place et porte Saint-Macé

Cette place, autrefois entourée de haies, fut Champ Saint-Macé, puis Champ royal. Les arbres qui l’ombragent aujourd’hui ont en partie remplacé les marronniers plantés sous la Restauration._x000B_Elle était le lieu de fêtes et foires, notamment celle de la Saint-Michel instituée le 29 septembre 1163, jour de la consécration de l’abbatiale par le pape. Au cours de la guerre de cent ans, elle fut le théâtre d’évènements douloureux et violents, notamment le combat contre les anglais en 1427. En 1898, le Champ Royal fut le cadre d’une grandiose manifestation religieuse : couronnement de Notre-Dame de Bethléem, en présence d’environ 15 000 pèlerins. Avant la révolution, elle faisait le lien entre villageois et religieux. La fête du lundi de la Pentecôte s’y tenait tous les ans. La porte Saint-Macé, ancienne porte de l’enceinte abbatiale reconstruite au XVIIIe siècle, mène au centre ville historique.

Cour de l'Abbaye et ancien réfectoire des Moines

La Cour de l’Abbaye était autrefois au cœur du monastère bénédictin. L’aire centrale correspond approximativement à celle du cloître. Constituée initialement de quatre galeries couvertes, elle desservait les lieux essentiels de la vie communautaire. Au rez-de-chaussée du bâtiment oriental, il reste la salle capitulaire, le réfectoire et la cuisine reconstruits par l’abbé Louis de Blanchefort à la fin du XVe siècle. Le réfectoire, vaste salle aux voûtes gothiques où chaque clé de voûte était ornée de sculptures dont certaines sont conservées. Le dortoir des moines était situé au premier étage. Une porte dans le bras sud du transept donnait accès directement à l’église pour les offices de nuit. Le long de l’aile ouest du cloître, à l’emplacement probable d’un château capétien primitif, se situait le palais abbatial construit par Louis de Blanchefort, il ne subsiste qu’une porte flamboyante.

Mentions légales

Ce projet de carte interactive est porté parles associations Petites Cités de Caractère de France, Petites Cités de Caractère de Centre-Val de Loire et par la commune de Ferrières-en-Gâtinais, avec le soutien financier de l'Appel à Manifestation d'Intérêt "Destinations Digitales" du plan "Destination France" piloté par Atout France.

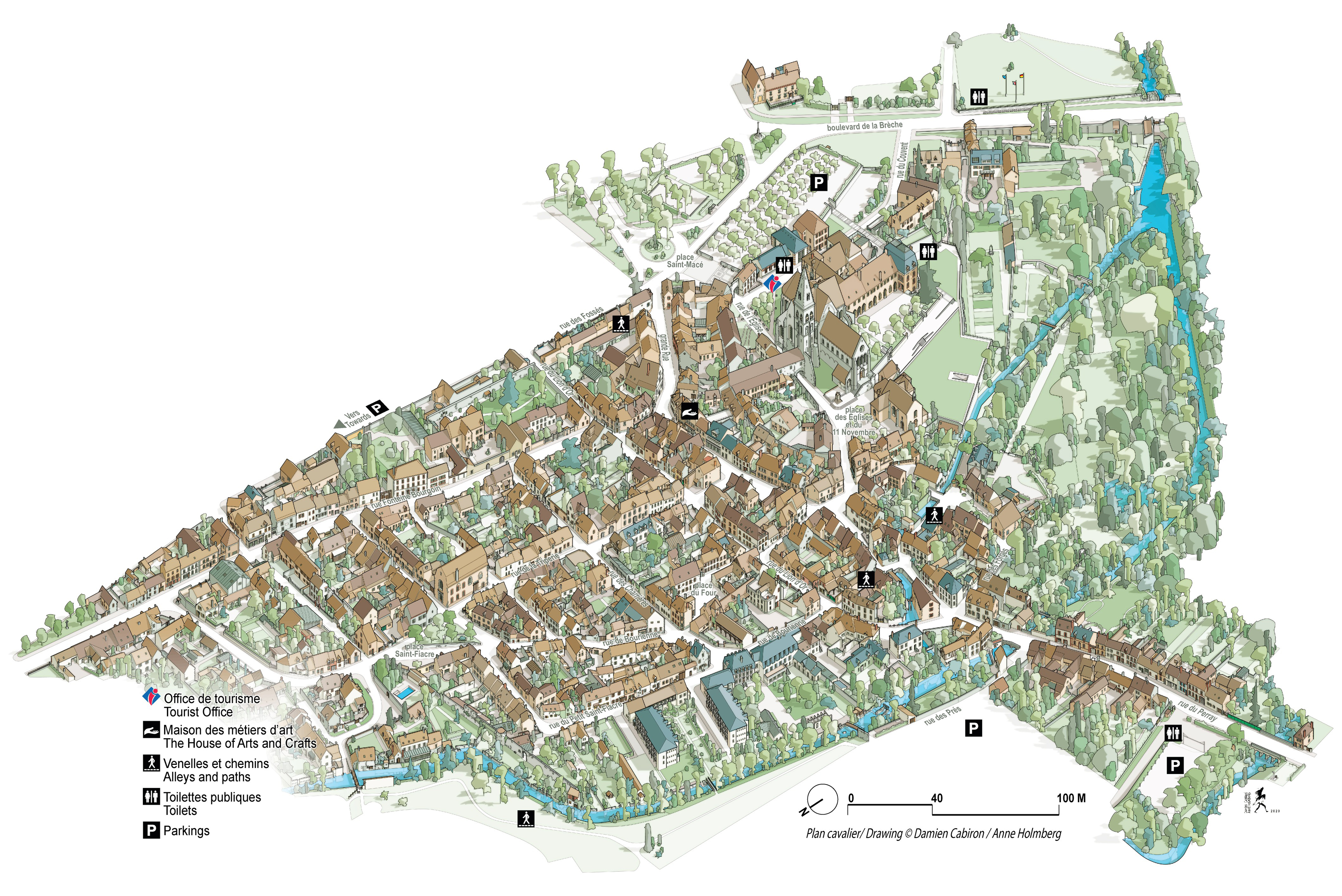

Le plan de la commune (visuel de fond) a été réalisé par Damien Cabiron

Les traductions en anglais ont été réalisées par Le service communication de la ville de Ferrières-en-Gâtinais.

Les voix ont été produites et enregistrées par les élus municipaux de Ferrières-en-Gâtinais

Conception et développement de la carte interactive par Tabula Rasa

Legal Mentions

This interactive map project is led by the associations Petites Cités de Caractère de France, Petites Cités de Caractère de Centre-Val de Loire, and the commune of Ferrières-en-Gâtinais, with financial support from the "Destinations Digitales" Call for Expressions of Interest under the "Destination France" plan, managed by Atout France.

The map of the commune (background visual) was created by Damien Cabiron.

The English translations were done by the communication department of the town of Ferrières-en-Gâtinais. The voices were produced and recorded by the municipal officials of Ferrières-en-Gâtinais.

Design and development of the interactive map by Tabula Rasa